マンション理事会では、理事長は理事の互選で選ばれますし、なにを総会に上程するかなど管理組合の方針は理事会の多数決で決まりますから、「理事には誰が、どうやってなるのか」はとても重要です。これをシリーズで。

ごく最近湾岸のBAYZというマンションで入居説明会が実施されたそうで、このマンションは1期の理事会には10人の理事定員に対して20人の立候補があり、「理事になりたい人のなかから抽選で」初代理事候補を決めたとか。湾岸タワーではよく聞く話で、確かThe Tokyo Towers も初代理事会は立候補者数が役員定員の3倍立候補があった筈。

ここまで立候補が多いというのは普通のマンションではなかなかありがちではないことです。いやいやあたった理事が、じゃんけんで負けて理事長を選ぶマンションとは最初から意識レベルが違う。うちは1期は理事会定員23人に対して、立候補者は私をいれて9人に過ぎませんでしたから、理事の希望者が定員を超えるとかは素直に凄いなぁ!と思います

立候補したら理事になれるのは普通?

理事ってどうやって選ばれるのかは、理事会のガバナンスの根幹部分ですから、方法はそのマンションの自由ですが、きちんとルールを規約なり細則なりにきちんと「明文化」してそのマンションのルールとして定めることが望ましい。管理組合の巻き込まれる訴訟で、理事の地位確認ってのは多いですからね。無数に事例を聞きます。どのように理事を選ぶかはその管理組合の自由です。通常のマンションでは、誰が理事になる資格があるかと、理事の定員程度が規約に記載されているだけで「総会に上程する理事候補者をどう選出するか」については販売時に初期設定される管理規約(原始規約といいます)には詳細を記載していないのが普通です。

私が主催しているマンション管理組合理事長勉強会【以下 RJC48と表記】に来るのは、殆どが「立候補でなった理事(長)」なので、立候補制度はあってあたりまえ?とか錯覚しがちなんですが、実は「立候補すれば理事になることができる」仕組みを持っているマンションは決して多数派というわけではありません。

例えば三井不動産レジデンシャルサービスが管理を請け負う売主が三井(JV主幹事含む)のタワーのほぼ全数が、私が知っている範囲だと、第1期の理事会役員は抽選で決定し立候補は受けません。2期目移行は理事会の裁量に任せる形として、あんまり癖の強すぎる人(例:はる〇ー)に初代理事会が仕切られてかき回されてしまうのは避け、1年程度住民全体の意見をバランスよく反映した理事会で進めてもらった上で2期目からは理事会に決めてもらいましょうということ。これはこれであり。

立候補・推薦・抽選・順番採用のマンション割合

法人化されてない限り、区分所有法には理事会制度すらでてきませんから、法律上規定のない「理事」をどのように選ぶかは、そのマンションの自由で、別に理事長ははるぶーとするって規約を作っても、不適切ではありますが違法ではない。①立候補したら理事になれるかどうか? と、

②立候補者で埋まらない分をどのように埋めるか?(推薦・抽選・順番)

③その2つを必要に併せてどう組み合わせるか

で、理事長の会で聞いてみても無数の流儀があります。

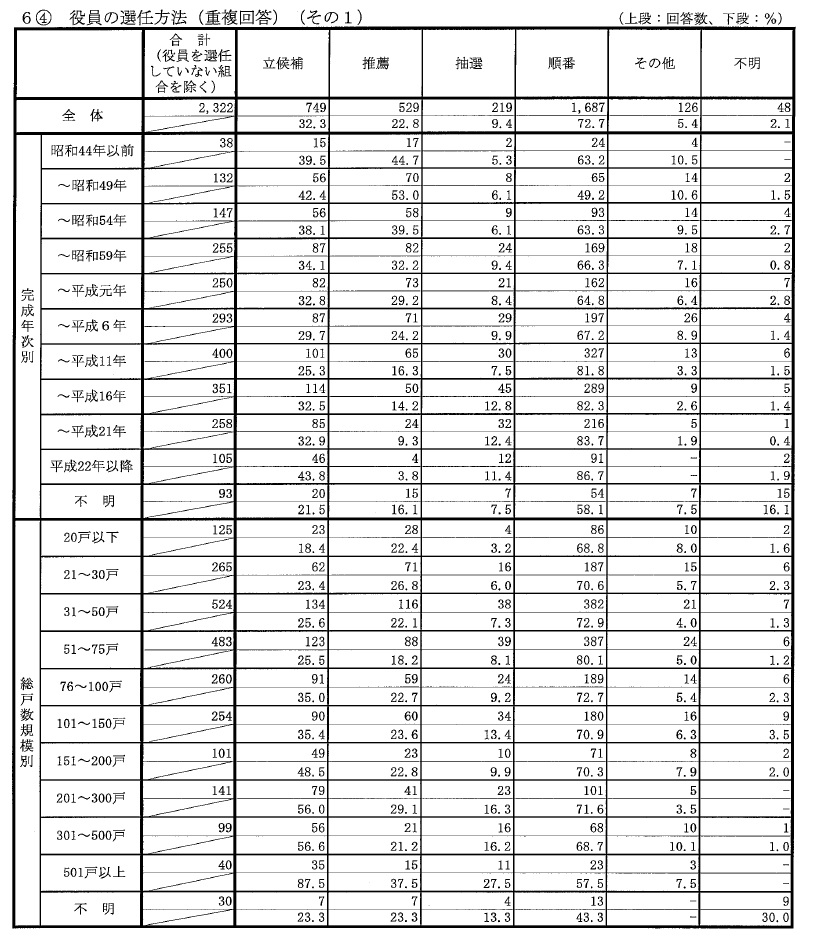

平成25年のマンション総合調査から、どのように理事が選ばれているかを複数回答で、完成年次別・総戸数規模別に集計した結果が以下のもの。表は「理事」の数で監事は含みません。

#このブログ全体の統計データはブログ最後のリンク先参照

〇 世の中には約10万棟600万戸のマンションがあります。理事長の概数は10万人。マンションの理事の平均数は6名つまり日本には約60万人のマンション理事がいる。数字にすると多いようだけどおのおの日本人の1200人/200人に1人しかいない。

〇 実は理事会役員に立候補のシステムを入れているマンションは30%強に過ぎません。一方で、RJC48の先生役のマンションに多いような500戸を超えるようなマンションでは、実に90%近くが立候補を受けています。

〇 立候補を受けない場合、あるいは立候補者だけで理事会の席を埋められない場合に半ば義務のように部屋に割り当てを行うシステムは通常「輪番制」と呼ばれていますね。特に小規模マンションでは、部屋番号で順番に割り当てていくシステムをとるのが普通ですが統計を見ると分かるように、大規模になると急激に「抽選」制度を採用する割合が増えてきます。

〇 戸数との相関も明確にありますが、完成年次との関連でいうと「推薦」というシステムをもっているマンションが築年数とともに増えていますね。この人は建築士さんだからとか、マンション内で有為な方のリストアップが済んでいて(10年はかかると思う)三顧の礼で営繕責任者にお迎えとかあるのかな・・・

理事は一回りに何年?

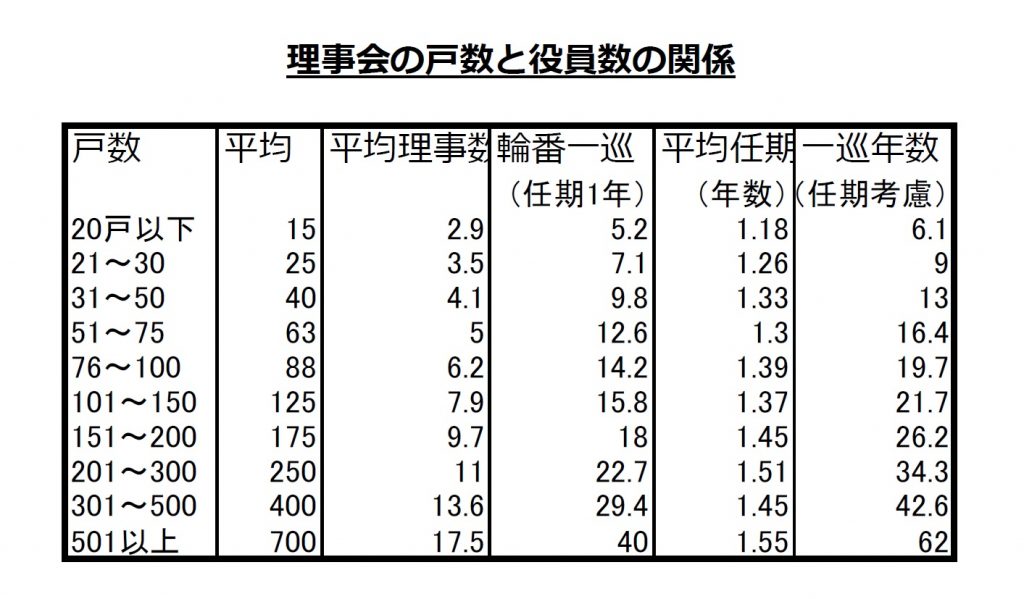

理事の数は、戸数とともにじわじわ増えていきますが、実は20人くらいで打ち止めになります。うちでは年に何回か重要案件で、全役員が意見を述べて議事録記載するってやりますが賛否意見を述べ終わるのに1時間とかかかります。20人という数は多分理事数としては限界です。20-30戸だと5-6年で一回りするので、輪番でやっていても大規模修繕までに全戸が理事経験すみにできますが、1000戸のマンションだと下手すると50-100年回ってこないとか起こります。

下の表は、マンション総合調査から、戸数別に理事数・理事の平均任期(これも戸数が多いと長くなる傾向があって500戸以上だと任期2年以上のほうが多数派)のデータをもってきて、戸数/平均理事数/平均任期で、戸数別に全理事を輪番だけで入れ替えで回していって、マンションの全戸が理事を経験できるまでにかかる年数を示したもの。

ずっと輪番で生まれて初めて理事しましたって人だけで回していって30年~60年たってから、では皆よく知っている筈ですから・・・とやるのは私は無理があると思うんですよね。初心者全員が経験者になる前にスラムになっちゃう。せいぜい大規模修繕周期の12年で一回りできるのはこの表からは50戸程度までが限度です。

輪番で一回りに100年かかってしまうとかなると、その「ブロック割り振りおよび、起点」をどう設定するかで極端に損得がでて不公平感がでやすいせいでしょう。ランダムに理事があたる”抽選制度”がメガマンションで急に増えてくる理由じゃないかなと思います。

次回からは、立候補・推薦・抽選・順番などのメリット・デメリットや、実務的な設定の問題点を論じてみようかなと思っています。

あわせて読みたい(参考データ)

2000を超えるマンションを築年数や戸数など様々な属性にわけて、例えば法人化されてるマンションの割合は?とか調べられるきちんとした調査を5年に一回の国交省が実施していて、最新のは平成25年(公表は平成26年)うちの理事会でもいろいろ参考にしていて、実は500戸オーバーでは理事は2年任期のほうが多数派であるとか、理事会にとって都合のいいデータは引用し、都合が悪いときには見なかったことにしています。今回の統計データの元ネタは全部こちらから。

『マンションに関する統計・データ等』

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/manseidata.htm

!! 重要 !!

本ブログの内容は、著者の個人的見解であり、著者の所属するマンション管理組合、勤務先、RJC48も含めその他所属する一切の団体の意見、方針を示すものではありません

坂部と申します。

マンションの管理員をしています(管理業務主任者です)

マンション管理組合役員は細則で各階で現役理事の推薦制及び立候補制に加え理事会からも1名推薦できると規定していますが、

この細則は法30条の居住者の衡平原則に違反すしますか。

今般の総会に向け理事会からも推薦者を出しましたが、立候補者より法の衡平に違反しているとして撤回の動議が出されています。

ご見解をお聞かせください。

”一切立候補者の理事就任を認めない”規定だとしても、全戸に対して扱いが同じであるならば公平といえば公平です。輪番のみで毎期全員入れ替え、立候補は認めないとする小規模マンションは多く、国内のマンションの実に数割で立候補によって理事になることはできません。これはこれで合法です。

役員の候補者のリストを理事会が議案書で示すのは自由ですし、その方法をきちんと総会で定められた細則に従ってやっていたとして、細則そのものが違法無効というのは考えにくいです。

一方で、ご質問のケースでは、細則の規定で、各階から、推薦+立候補に加えて、理事会からも推薦が可能となっているわけですが、各階から選任される理事数に上限があるような場合、立候補者(が推薦に優先するほうが自然ではあります)と理事会の推薦者のいずれを優先するのか規約に明記などされていない場合、勝手に立候補者があったことを、総会に諮らずに議案では消してしまっているようなケースでは、実際に裁判例があって、理事会には総会前に勝手に立候補者を、役員選任の可能性のある人のリストから外す権限はないと判断されています。

立候補した人(Bさんとします)を理事会としては、望ましくなく、立候補者があるにも関わらず代わりに推薦者(Aさんとします・Aさんが推薦を承認していることは必須条件です)を割り当てたいと考える場合、最初からBさんのみの名簿をだして総会で承認を求めると、”規約にある立候補する権利”を奪っていることになり裁判されると勝率は低いと思います。

このような場合、① Aさんをその階の理事とする ② Bさんをその階の理事とするの2案から選択可能としたうえで、理事会としては①を推奨するといった手が考えられます。ただし、立候補しているにも関わらずわざわざ選任しないのであればその理由なども議案中で明らかにすべきではあるでしょう。

一方で、既に理事会決議を経て、通常通り理事会が招集している総会議案について、”撤回の動議”が妥当かどうかは疑問です。すくなくとも、総会議案は理事会の議決事項ですから、その撤回にもあらかじめ理事会決議が必須ですので、総会にだされた動議に従って取り下げはできません。総会には動議を出すこと自体は可能で(取り扱わないと違法になる場合が多いと思います)すから動議は議長が受けた上で、事前にそれをしらない議場以外の参加者は賛成にできないほか、議長の預かっている全ての委任状も反対に利用するなどで”動議としてとりあげた”が”否決された”ことをきちんと総会の議事録に残すべきだろうと考えます。取り下げたりしたら、今度は委任状出した人から訴えられかねませんから

動議は採決にかけて否決するのがコツです。これはまだ間に合うでしょうから。

#以上、そのマンションの規約・細則や、総会議案の書き方などでも変わってきますので、問題を避けたいのであれば、管理会社の法務部や、区分法に詳しい弁護士さんなどに相談すべきかなと考えます。