新築マンションの契約率70%割れは、もはや販売不振のサインではなく、市場の「選別」が進む新常態を示唆している。

価格高騰や供給の偏りが背景にあり、買い手が物件をより厳しく見極める時代。「自分にとって価値あるか」が重要なのだ。

首都圏新築マンション「売れ行き」の30年トレンドを読み解く

「契約率70%が好不調の分かれ目」──。これは業界関係者のあいだで語られる、ひとつの目安である。発売された新築マンションのうち、1カ月以内に何割が売れたか。その数値が70%を下回れば“販売苦戦”のサインとされてきた。

だが、本当にその「70%ルール」はいまでも有効なのか。

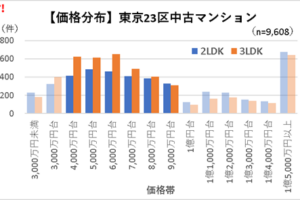

首都圏の新築マンション市場における30年分の契約率と発売戸数の推移から(次図)、購入者目線でこの“売れ行き指標”を見直してみたい。

.png)

不動産経済研究所が公表しているデータを元にマン点作成

※上図の「契約率」は、当該年における「月平均の契約戸数」を「月平均の発売戸数」で割った値。

- 契約率は1990年代前半には80%台が当たり前であった。たとえば1993年は契約率86.2%。マンションバブルの余韻が残る時代であり、買い手が押し寄せる「売り手市場」だった。

- だが2000年代後半、リーマンショック直前の2007年には66.3%まで急落し、2008年はさらに64.1%。70%を明確に割り込み、「売れないマンション」が現実のものとなった。

- それでもその後は一時回復を見せ、2013年には79.8%にまで盛り返す。だがその後、再び下降トレンドに転じ、2024年は66.8%。

契約率70%割れは、もはや“例外”ではなく“常態”となりつつある。

「契約率低下=不人気」とは限らない

ここで注意すべきは、「契約率の低下=人気がない」とは言い切れない点である。2008年を例にとろう。契約率は64.1%と低水準だったが、年間発売戸数は4万戸を超えていた。供給が多すぎれば、多少売れ残っても不思議ではない。いわば「供給過剰」による契約率低下だ。

一方、2024年は発売戸数がわずか2.2万戸と、過去30年で最少の水準。

月次データで見ると、2024年度以降は、契約率が60%さえ割り込んでいる月が発生している(次図)。

月次.png)

物件そのものが少ないにもかかわらず契約率が伸びないというのは、「選ばれない」マンションが増えている可能性を示唆している。

買い手の目がより厳しくなっている

背景には、価格の高騰と立地・仕様の偏りがある。とくに、都心や駅近など一部エリアに偏重した商品構成に対し、買い手が慎重な姿勢を見せている。

予算に見合わない、あるいはライフスタイルに合わないマンションは、たとえ新築であっても選ばれない。“新築なら売れる”時代はとうに終わっている。

とはいえ、都心の人気物件では今なお抽選となる事例も多い。つまり市場全体として一概に「買い手優位」と言い切ることはできず、エリアや価格帯によって買い手・売り手のバランスは大きく異なるのが実情である。

「契約率70%割れ=市場不調」と見るよりも、マンションがより選別される時代に入ったと捉えるべきだろう。

まとめ

契約率の推移は、たしかに市況を映すひとつの鏡である。だが、70%を下回ったからといって、あらゆる物件において売れ残りが発生しているわけではない。むしろ今の時代、物件ごとの実力がより厳しく問われる市場になっていると見ることができる。焦って飛びつく必要も、逆に「売れてないから買わない」と決めつける必要もない。

契約率に振り回されるのではなく、「自分にとって価値あるマンション」かどうか──それを見極める目を持つことが、いま求められている。

あわせて読みたい

公式サイトもチェックしよう!

- 東京都港区港南4-

- JR山手線・京浜東北線・東海道本線 品川 駅(港南口)徒歩13分 東京モノレール 天王洲アイル 駅徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線 天王洲アイル 駅徒歩10分

- 9680万円~1億4860万円(前払い賃料4095万9452円、建物価格5584万548円~前払い賃料4783万1700円、建物価格1億76万8300円)

- 3LDK~4LDK

- 67.82m2~79.2m2

- 3戸 / 216戸

コメントを残す