日々お客様とお話させて頂く中で、『マンション価格はどこまで上がるの?』『こんな高くなって買える人がいるの?』と多くの質問を頂きます。

2000年以降の供給トレンドと、2040年までの人口と世帯構造の見通しを重ね合わせ、都心部の分譲マンション価格を取巻く環境を解説致しました。

要点整理

・需要は「人口」よりも「世帯数」と「所得分布」の影響が大きい。単身化の進行で世帯数は底堅く、都心近接の需要は細く長く続く。・価格は短期には金利や為替、中期には供給制約、長期には人口や社会構造の変化で説明力が高まる。

・駅直結 や再開発近接、人気の眺望を満たす在庫は慢性的に希少で上値を上げやすい。

・2040年に向けては「総需要の伸び率」より「良質在庫の枯渇」が価格の上昇の粘着性をもたらす。

供給トレンドの変遷

① 2000~2007:1997年に建築基準法が改正されたことにり、容積率の算定方法が変わり、高層マンションの建築がしやすくなったことより大規模供給が始まる。代表マンション:品川Vタワー

② 2008〜2012:金融危機と震災で新築の販売不振に。

代表マンション:THE TOKYO TOWERS

③ 2013〜2019:アベノミクス、オリンピック決定により新築が活況、相場上昇局面に。

代表マンション:グローバルフロントタワー

④ 2020〜2024:コロナの影響により市場に大量の資金が供給され、世界的インフレが加速。

代表マンション:ミッドタワーグランド

2025年~2040年供給の見通し

・建設コスト:省エネ・脱炭素対応で仕様が高度化(ZEH等)し、高止まり。・労務:技能者の確保難と働き方改革対応で工期の伸長が常態化。年間供給能力は構造的に制約されディベロッパーや工務店確保が困難に。

・鉄道の延伸やリニア新幹線、大規模再開発は多く、東京都心部は国際都市として商業や環境は益々発展。

つまり都市部の建築コストを下げる要因が見つかりづらく、用地取得も高級ホテルと競合するなど、新築価格は上昇するトレンドであると言えます。

2000年に一都三県で約46000戸だった新築供給戸数は2025年で約26000戸で今後は益々供給が減少すると考えられます。

セオリー通りのお話をすると、新築供給予定エリアの近隣中古は値上がりすると言えます。

それにより高額は新築が購入できる層がいるエリアの相場は上昇し、新築供給がされても買える体力が無いエリアは維持ないし下落、と二極化が激しくなります。

ただ、あくまで実需なのでインフレに対して実質賃金がしっかり追い付くことは必須条件とも言えます。

世帯数増加と都心回帰

・都心では人口横ばい〜微減でも単身世帯の増加による世帯数の増加は底堅い。・職住近接志向と教育、医療、カルチャーの集中が、都心周辺の新規世帯を継続的に吸引。

・高齢単身の増加は小型〜中型住戸の流動性を高め、実需の下支え要因となる。

人口減少局面においてインフラ維持の観点なども含めて都心回帰の傾向は不可逆的と言えます。

また、ライフスタイルの多様化によって単身世帯は益々増加するでしょう。

都市部の住宅の慢性的な供給不足は常態化し、需要≧供給がしばらく維持されると考えられます。

その中で、交通利便性や商住近接が益々求められます。

また、世帯当たり人数は減少傾向にあるため、1LDKの需要は高まると予想されます。

まとめ

2013年~2023年ごろまでは物件価格が一様に上昇しており、比較的物件選定が容易でした。

2025年現在、エリア、物件の選定において優勝劣敗が明確となり、プロの力を借りないと『資産性』のある物件購入は困難になってきました。

この記事が皆様の物件購入に役立って頂けますと幸いです。

PR

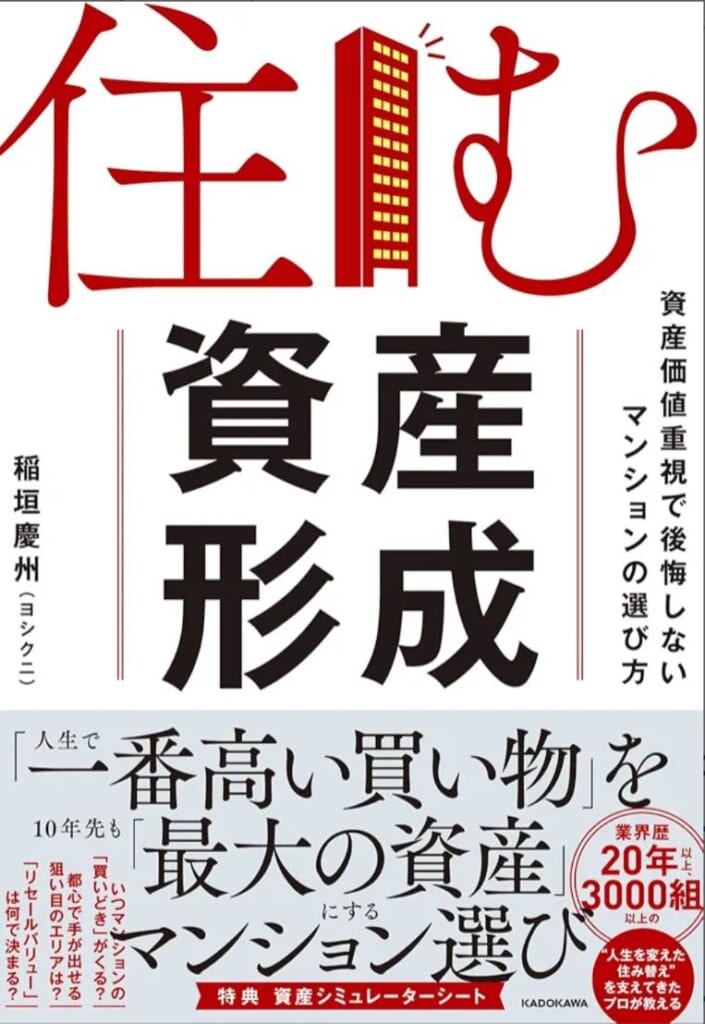

6月18日に初の書籍『住む資産形成』が発売となります。

都心で資産性が高いマンションを購入する思考法の全てが詰まっております。

価格以上の価値がある本となりますので是非お手に取って頂きたいです。

↓クリックして頂くとamazonのリンクに飛びます。

コメントを残す