東京23区のマンションが、いま歴史的転換点を迎えている。

25年前は当たり前だった80~100㎡台は、いまや絶滅危惧種。新築は3LDK=70㎡、2LDK=55㎡が“現実ライン”として定着し、広さ確保はほぼ不可能となった。

残された選択肢は、立地を取るか、郊外へ逃れるか──。数字が示すのは、残酷なまでの面積終末期である。

目次

東京23区新築マンション、もう広さは削れない!?

東京23区の新築分譲マンション(不動産経済研究所)の平均専有面積と平均価格の推移は、次図が示す通り、常識を疑うレベルの乖離を見せている。2012~2022年にかけて、平均専有面積は66.0㎡→63.9㎡へと約2㎡縮小した。一方で平均価格は5,283万円→8,236万円へ約3,000万円上昇。㎡単価は80万円台→130万円前後に跳ね上がった。

そして2023~2024年。この2年間は次元が違う。

専有面積が66.5㎡→65.4㎡と横ばいであるにもかかわらず、価格は11,483万円→11,181万円へ突入。わずか2年で3,200万円超の急騰である。結果、2022年から2024年の短期間で約3,000万円の上昇となった。

つまり今はこういう状況である。

「面積はもう削りようのない水準まで来ているのに、価格だけが暴騰し続けている」

.png)

「過去23年間の「首都圏新築分譲マンション市場動向」を可視化」より

価格は暴騰、面積は縮小。そしてふと疑問が湧く。

2LDK、3LDKでは、実際どれほど面積が削られてきたのか。

残念ながら、新築の間取り別統計は見当たらない。

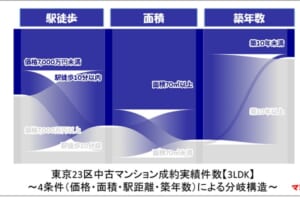

そこで、現実の市場感を把握するため、SUUMO掲載の中古マンションを調査した。

対象は、23区全域ではなく、性格の異なる2区。

江東区(豊洲・有明・東雲・清澄白河ほか)と港区(青山・麻布・白金台・六本木ほか)である。

両区の違いが、縮小トレンドの輪郭をより鮮明にする。

江東区:湾岸ブームの盛衰がそのまま面積に刻まれた

江東区のSUUMO掲載中古マンションは1,148件(11月23日現在)。そのうち2LDK 414件(36%)、3LDK 611件(53%)。

竣工年ごとに中央値を可視化した結果(次図)、次の傾向が明らかになった。

の経年変化【江東区】.png)

- 3LDK

- 2000年頃は70~80㎡台が主流。しかし2005年を境に縮小へ転じ、2016年以降はほぼ70~73㎡で固定化。

- 約20年間で約10㎡縮小し、70㎡が「ファミリー最低ライン」として定着した。

- 2LDK

- 2000~2009年の湾岸タワマン全盛期には70~80㎡台の大型2LDKが急増し、2004年には中央値89㎡を記録。

- しかし2010年以降は急落し、2019年には50~60㎡台まで逆戻り。

- 「一度広くなった後に急激に狭くなった」ことが大きな特徴である。

- 3LDK=70㎡前後で着地した緩やかな縮小

- 2LDK=80㎡台→50㎡台への急拡大→急縮小

港区:富裕層ですら20~30㎡縮小

港区のSUUMO掲載物件は1,764件。そのうち2LDK 1,152件(65%)、3LDK 435件(25%)。

竣工年ごとに中央値を可視化した結果(次図)、次の傾向が明らかになった。

の経年変化【港区】.png)

- 3LDK

- 2000年頃は90~120㎡台が標準。しかし2012~2013年を境に急縮小し、80㎡台前半へ。

- 現在も80~90㎡台が中心で、20年間で20~30㎡縮小した。

- 2LDK

- 2000年代前半は55~60㎡台が多数。

- その後、タワマン高級化期に80~90㎡台へと膨張したが、2012年以降再び縮小し、近年は65~75㎡前後へ。

- 江東区と同じく「急拡大→急縮小」型であるが、縮小後でも70㎡前後という“高級コンパクト”水準を維持している点が決定的に異なる。

- 3LDK=120㎡→80㎡台の明確な縮小

- 2LDK=U字型変動で現在70㎡前後

結び──東京で「広さ」を求めるのは贅沢ではなく、ほぼ無理筋

江東区と港区の25年間の専有面積トレンドは、都心マンションの現実を突きつけている。- 江東区:2LDKは50㎡台へ急降下、3LDKは70㎡に固定化

- 港区:3LDKは120㎡→80㎡台、2LDKも最終的に70㎡前後で収束

2000年代のゆとり規格はもはや過去のものとなり、立地と資産性を優先するために面積は徹底的に削られた。

したがって、現在の現実的基準はこうなる。

- 3LDKなら70㎡前後

- 2LDKなら55~65㎡

「広い部屋が欲しい」──今の東京では、立地を取るか、面積を取るか。

その究極の二択を迫られる時代に入ったのである。

あわせて読みたい

公式サイトもチェックしよう!

- 東京都江東区南砂3-

- 東京メトロ東西線 南砂町 駅徒歩1分 東京メトロ東西線 東陽町 駅徒歩12分 JR総武線 錦糸町 駅バス約18分、 日曹橋 バス停徒歩5分 JR東海道本線、山手線、総武線快速、中央線 東京 駅バス約33分、 東陽町駅前 バス停徒歩18分

- 価格未定

- 1LDK~3LDK

- 53.23m2~104.03m2

- 販売戸数 未定 / 396戸

コメントを残す