「5年間の転売禁止」を掲げた千代田区長と反発する不動産業界。

対立の裏で、中古マンション市場はどう動いているのか。築浅物件の数字を追えば、都心と郊外の“二重市場”が鮮明に浮かび上がる。

購入者にとって資産価値を読むカギは、投資家の足取りに隠れている。

区長vs不動産業界、5年間の転売規制をめぐる攻防

千代田区長は7月18日、不動産協会に対し、市街地再開発事業などで販売するマンションについて「購入から原則5年間の転売禁止」を要請した。これに対し、不動産協会理事長は7月25日、「合理的な規制なのか疑わしい」と反発。さらに国交大臣は9月2日の会見で「千代田区の対応へのコメントは差し控える」と言葉を濁した。

すると今度は、中野区長が9月8日、「千代田区の政策の影響を見定めた上で、我々としても今後検討していく必要がある」と表明。転売規制をめぐり、区長と不動産業界がにらみ合う構図が鮮明となった。

背景には外国人投資家の存在がある。国交省は今年、外国人購入の実態把握に乗り出す。NHKが5月25日に報じたところによれば、法務省の登記情報を基に、購入者住所の国籍判定から外国人比率を割り出すという。都心マンションを中心に数年分を解析し、増減の傾向を探る調査である。

中古マンション築年数の分布にみる投資の匂い

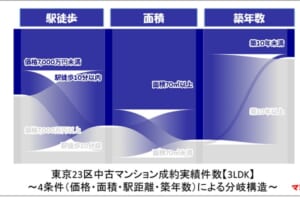

転売規制の是非はさておき、実際に投資目的の短期売買はどの程度存在するのか。そこで、9月18日時点でSUUMOに掲載されていた東京23区の中古マンション22,716件を抽出し、築年数の割合を区別に可視化した(次図)。

.png)

東京23区の中古マンション市場において、築3年以内の物件(ピンク色)は投資目的の短期売買の動向を映す鏡だ。

グラフを見ると、都心3区(千代田、中央、港)ではこの割合が12~14%と高い。また新宿の14.7%が目を引く。

これに対し、城南・城北・城東地区では1~8%程度と低く、大田や葛飾などでは1%未満だ。この差は、都心部の高い需要と資産価値の安定性が短期売買を後押ししていることを示す。

投資家は、値上がり期待や賃貸需要の強さから、都心の築浅物件を積極的に取引する。一方、郊外エリアでは老朽物件が主流で、短期売買より長期保有や実需が中心と推察される。

築1年以内は短期売買の最前線

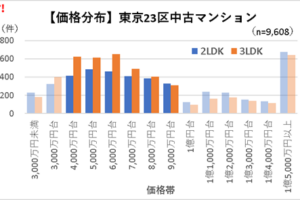

さらに焦点を絞り、築3年以内の物件1,283件を築年数ごとに分解。築1年、2年、3年の内訳と「築1年以内の割合」を整理した(次図)。※「-1年」「-2年」は未竣工、「0年」は当月(2025年9月)竣工を指す。

.png)

結果は明快である。港(6.9%)、新宿(8.4%)、千代田(3.5%)、中央(3.3%)で築1年以内の割合が突出。都心部が短期売買の主戦場であることが裏付けられた。特に港と新宿は物件数自体が多く、投資家の関心が一点集中している。

対照的に、城南・城北・城東地区では0~0.6%と低調で、大田や葛飾などに至っては皆無だ。都心の高流動性と資産価値が短期転売を呼び込み、郊外では実需と長期保有が定着しているという二重構造が見える。

中央区の未竣工物件33件は、HARUMI FLAGやザ・トヨミタワーを中心とする転売の熱を物語る。ただし、築1年以内の供給は全体で見ればごくわずかに過ぎない。

結び ― 投資の動きを読み解く、購入者の視点

築浅マンションに投資家が群がる構図は、一見すると自分には関係ないように映るかもしれない。しかし、これは購入希望者にとっても無視できないシグナルである。短期転売が活発なエリアは需要が厚く、資産価値が維持されやすい半面、価格変動も大きく、競争も激しい。逆に、郊外で実需中心の市場は安定しており、腰を据えた暮らしを望む人に向いている。つまり「都心=値動きの大きい投資色」「郊外=生活に根ざした実需」という二重構造を理解することが、賢い物件選びの第一歩となる。

いま目の前にある物件が、投資家に狙われる短期売買の舞台なのか、それとも生活者に長く支持される市場なのか。数字を読み解く視点を持てば、購入の判断軸は一段と鮮明になるはずだ。

あわせて読みたい

公式サイトもチェックしよう!

- 東京都新宿区四谷4丁目

- 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前 駅徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 駅徒歩7分 東京メトロ副都心線 新宿三丁目 駅徒歩11分 都営地下鉄新宿線 新宿三丁目 駅徒歩11分 都営地下鉄大江戸線 国立競技場 駅徒歩13分 JR中央・総武線 千駄ヶ谷 駅徒歩15分 JR山手線・中央・総武線 新宿 駅徒歩17分

- 4億9900万円・25億円

- 2LDK

- 97.68m2・211.4m2

- 2戸 / 280戸

コメントを残す