スムログに寄せられる相談メールを見ると、マンション購入に前向きな声の多くは、ある程度経済的に余裕のある層からのものである。もちろん、中には少々背伸びをしながら購入を検討している人もいる。しかし、マンション購入における無理は禁物だ。

首都圏の年収倍率、14倍超の衝撃

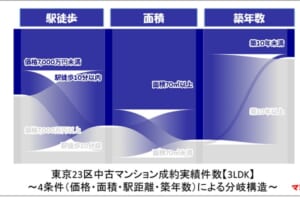

新築マンションの発売価格は、アベノミクス以降、まるでアクセルを踏み続けるように上昇を続けてきた。そして2023年、ついに平均価格は8,000万円を突破。かつてない高値圏に突入した。一方、厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、首都圏(1都3県)の世帯年収は600万円前後で推移している。このため、「発売価格 ÷ 世帯年収」で算出される年収倍率は右肩上がりとなり、2022年には10倍超、2023年には14倍超に達した(次図)。

.png)

データ出所:

- 発売価格:不動産経済研究所「首都圏新築分譲マンション市場動向」首都圏平均価格

- 世帯年収:厚生労働省「国民生活基礎調査」関東Ⅰ(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)1世帯当たり平均所得金額

- 年収倍率:発売価格÷世帯年収

年収倍率の「5倍程度」がひとつの目安とされてきたのは、住宅ローン返済負担を現実的な範囲に収めるためである。この目安は1993年1月、当時の宮澤総理が施政方針演説で「大都市圏において勤労者年収の5倍程度で良質な住宅取得が可能となるよう、(略)総合的な対策を講ずることといたしております」と語ったことから広がった。

ただし、当時と比べ現在の金利は極めて低い。そのため、単純に「5倍程度」が適正水準であるとは言い切れない。それでも、2023年の年収倍率14倍超という水準は、やはり尋常ではない。

買った価格で見ると、5.9倍に下がる

「世帯年収の14倍」と聞けば、誰しもが躊躇するだろう。しかし、この年収倍率の分子に用いられているのは、新築マンションの「発売価格」である。つまり、実際に購入された価格とは異なる。では、実際に契約された価格――つまり「購入価格」で計算すると、どうなるか。

世帯年収の14倍もの物件を買うとなると、かなりの勇気が必要だろう。

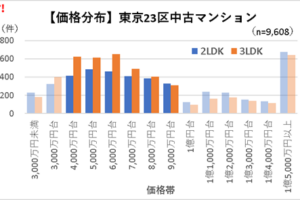

リクルートが毎年3月に発表している「首都圏新築マンション契約者動向調査」のデータをもとに、年収倍率を改めて算出してみた(次図)。

アベノミクスが始まった2012年末あたりから、新築マンションの購入価格は上昇傾向にある。年収倍率もそれに伴い、アベノミクス以前の5.2~5.4倍から、アベノミクス以降は5.6~5.8倍に上昇。とはいえ、2024年時点で5.9倍にとどまっている。まだ6倍を超えていない。

.png)

データ出所:

- 購入価格:SUUMOリサーチセンター「首都圏新築マンション契約者動向調査」契約者全体の購入価格(平均)

- 世帯年収:同上 契約者全体の世帯総年収(平均)

- 年収倍率:購入価格÷世帯年収

なぜ、年収倍率にこれほどの差が出るのか?

厚労省の「国民生活基礎調査」で計算した年収倍率と、リクルートの調査で計算した年収倍率。結果にここまで大きな差が出るのはなぜか。理由は大きく分けて2つある。

- 価格の違い

厚労省のデータで用いるのは「発売価格」、つまり売り出し時の価格。一方、リクルートの調査では、実際に契約された「購入価格」が対象だ。購入価格の方が安くなる傾向がある。 - 世帯年収の母集団の違い

厚労省の調査は、無作為抽出によって得られた幅広い層のデータを用いており、所得が低い世帯や高齢世帯も含まれる。一方、リクルートの調査対象は、新築マンションを実際に購入した層であり、相対的に高所得の世帯が多くなる。そのため、結果的に年収倍率が低く算出されるのである

ゆえに、仮に「いまは年収倍率10倍が当たり前」といった営業トークを耳にしたら、立ち止まって考えたい。その言葉に乗って背伸びした先に、快適な住まいと生活が待っているのか。

買うべきか、買えるか。それ以上に問うべきは、「その暮らしを続けていけるか」である。

本記事の記載内容にかかわらず、物件を決めるのは自己責任でお願いします

あわせて読みたい

- 首都圏新築分譲マンション市場動向(24年度)|市場規模、漸減傾向

価格が高騰しているのに市場が拡大しない状況は、富裕層でないと新築マンションが買えなくなってきている事態を示唆している。

コメントを残す